弱国无外交,或者说小国无外交,好像有不少人是这么认为的。在中文的网络空间,常常可以看到对小国的轻视。特别是在一些讨论军事的内容中,由于中国军力的崛起,不少军迷好像连以往的欧洲列强都看不上了。当谈到国际事务的时候,我们从媒体上能看到很多关于欧盟、美国、俄罗斯的信息,小国的声音似乎无足轻重。但是,在海洋法的历史上,有一个小国因为自己对海洋法做出的贡献,被世界所纪念。当时代表这个国家的推动海洋法前进的这位外交官,也被称为“联合国(第三次)海洋法会议之父”。

1958年,联合国组织在日内瓦召开了第一次海洋法会议,开始了不同国家以平等身份参与的首轮条约性质的海洋法造法,那次会议通过了四个海洋法公约:《领海及毗连区公约》、《公海公约》、《捕鱼及养护公海生物资源公约》和《大陆架公约》。这四个公约又被称为 “日内瓦四公约”,它们所形成的规则,大部分是传统的海洋法习惯规则。此后,1960年在日内瓦召开了第二次联合国海洋法会议,但未有新的实质进展。正是在这位外交官的推动下,1973年第三次联合国海洋法会议召开,历时9年,终于在1982年签订了被称为“海洋宪章”的《联合国海洋法公约》,为当前的国际海洋法提供了核心内容。

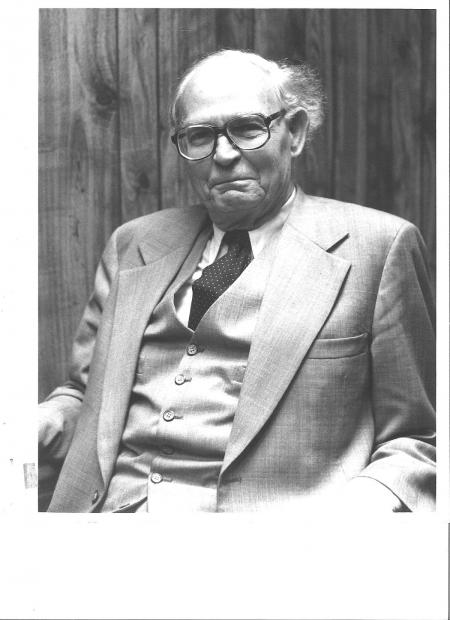

所有海洋法的教科书在提到《海洋法公约》或者国际海底制度的时候应该都会提到这位外交官:马耳他常驻联合国代表阿尔维德·帕尔多。1967年8月17日,他在联合国提出请求,要求第二十二届联大考虑制定一项国际条约和一个国际机构,将深海海底作为人类的共同继承财产来进行规范。 这个国际机构将对拥深海海底有管辖权,对在这里进行的活动进行管制并执行这个新的国际条约。

阿尔维德·帕尔多大使

帕尔多出生于1914年,是母亲是瑞典人、父亲是马耳他人。他在意大利长大,并获得法国图尔大学的历史和法律学位。在第二次世界大战期间,他是意大利地下反抗组织的成员,但在1940年至1945年间被反复俘虏和监禁。他终于设法撤退到伦敦,然后开始参与联合国的筹建。他从低级职员做起,逐步登上领导性的岗位,其中包括在20世纪50年代和60年代初在索马里和厄瓜多尔担任联合国代表。马耳他1964年加入联合国,帕尔多成为了马耳他驻联合国的代表,在这个岗位上一直服务到 1971年。

帕尔多对“共有物”的观点教皇若望二十三世在1963年已经提出过。教皇在题为Pacem in Terris的一篇令人意外的通谕中提到了相似的观念。此外,John L. Mero的《海洋矿产资源》(阿姆斯特丹,1965年)一书也这让帕尔多意识到,海底是世界上唯一尚未开发的资源。

教皇 若望二十三世

教皇的那篇通谕中写道:“因此,我们必须补充说,共有物的本质是每个公民都有权分享它。...因此,所有的行政当局都必须努力为所有人的利益促进共有物(的治理),而不是偏袒任何人或人群。 ...然而,正义和公平的考虑有时可能要求当权者更多地关注社会弱势群体,因为在捍卫自己的权利和维护其合法利益方面,这些人处于劣势。” 这些观点引起了强烈的社会反响。(不知道《正义论》罗尔斯的“最小值最大化”的观点是不是也受到过这篇文章的启发,因为内容和时间上都很接近。)帕尔多认为,若望二十三世对共有物的思考为人类共同继承财产的概念在世界舞台上要有所作为创造了必要的伦理基础。

根据丹尼尔·马萨在其《PSI KINGMAKER》一书中的说法,时任马耳他总理奥利维尔询问马耳他大学的哲学教授英格罗特神父,马耳他可以在联合国推动什么样的倡议来促进和平。 英格罗特当时很难提出任何具体的建议,但当帕尔多提出将海底资源作为人类共同继承财产的预言性的愿景的时候,情况发生了变化。帕尔多开始向马耳他提交各种汇报,提案,备忘录以及其他资料给总理奥利维尔。所以帕尔多的倡议很有可能是通过奥利维尔成为了马耳他的官方提案。马萨在书中这样写道:

“奥利维尔之前曾问我像马耳他这样的小国能够为和平做些什么。突然,当帕尔多想到把从海底获得的普世性利益分享给经济上需求最大的国家的时候,我正好在思考如何应用教皇若望二十三世的和平思想以及为了和平事业利用共有物的理念。 这样结论就很清楚了:我们应该提出某些资源,例如海底资源(但更明显的是其他资源,如知识本身),应该宣布为属于人类的共同继承财产。”

联合国采纳了帕尔多的提议。1967年11月1日,帕尔多在联合国大会上发表了那篇著名的三个小时的演讲,他雄辩地谈论了为什么必须建立这样一个新国际制度来管理地球的自然资源 。他的“人类共同继承财产”(Common Heritage of Mankind, CHM)的设想挑战着当时的经济思想和国际法的基础。 帕尔多担心世界上的大部分海底和海床最终被技术先进的国家所利用,而缺乏海洋开发术的国家将一无所获。帕尔多个人深信,海底和海底的自然资源非常丰富,以至于发展中国家的开采利用可以帮助弥合南北(指发展中国家和发达国家)之间的差距。海底和海床的开发可以通过一种人类所有人都能从中受益的方式来开展。帕尔多向联合国提出的建议是,全人类应该承担起责任来依靠联合国设立制度,为海床和海底开发的利益为全人类的利益服务来创造条件,同时为那些人类永续发展所需的资源的保护开创一个先例。

出于这些原因,在马耳他政府的支持下,帕尔多在发言中采用了“人类共同继承财产”的概念,这意味着任何国家都不能占用这些自然资源,因为它们属于全人类,包括当代人和后代的人。帕尔多在大会发言中特别避免将这些自然资源称为属于整个人类。帕尔多想到的是,这个预言性的表述提出的是一种新的财产使用概念,与传统的占有使用完全不同。这是资源管理的一个新的愿景,这些共有资源不会被任何类型的公共或私人部门、国家或公司所占用。主权以及所有相关的法律属性和后果都将在这里缺席.

当帕尔多将人类共同继承财产的概念列入联合国大会的议程时,他知道要说服先进的工业国家接受他提出的新的资源管理制度并不容易。这些制度中最主要的是建立一个国际权力机构,管理深海海底资源的和平利用和有序开发利,使之服务于全人类的利益,同时特别考虑到穷国的需要。这一国际权威机构将保证科研研究,并与所有对该研究表现出兴趣的人免费分享研究结果。具体而言,国际社会将授权这一国际机构作为国际海底的托管人,具有管理,监督和控制海洋和海底内外所有活动的广泛权力。人类共同继承财产的概念中,“为全人类的利益对深海海底资源进行国际管理”这一点对帕尔多来说特别重要,虽然人类共同继承财产的起源可以追溯到自然法和托管关系中的伦理,但是全人类对共同继承财产的国际治理是帕尔多引入的一个新要素,这一新要素挑战了传统的主权理念和公海自由的概念。

在那篇演讲的作用下,联合国成立了海底委员会并开始领导新一轮的海洋法的编纂工作。从这一进程产生的主要概念在 1970年12月17日的联大第 2749(XXV)号决议中得到了综述。根据该决议,各国管辖范围以外海洋的底床与底土(区域),以及该区域之资源是“人类共同继承财产”。任何国家都不能对其宣称或行使主权,其利用应只用于和平目的。在由“一项普遍协议之世界性国际条约”所建立的“国际制度”,包括“适当国际机构”之外,不可以开采或利用这些资源。

当时的国际环境也是风云变幻,在帕尔多大使演讲前的十年中,从殖民地世界中独立国家的数目增长了一倍。这些刚刚脱离殖民的国家对当时国际法规则并不信任,因为殖民秩序也是形成这些国际法的国际习惯之一。这种不信任体现在大多数新独立的国家并没有批准或加入诞生还不到十年、刚刚开始生效的1958 年“日内瓦海洋法四公约”。对这些新国家中的大部分国家而言,海洋利用方面的优先事项同那些在日内瓦情形中发挥主导作用的海洋国家不同。新诞生的发展中国家眼中,海洋生物资源和非生物资源的利用比商用船队或军舰的航行更为重要,或至少同样重要。因此对领海区域外的海洋区域宣称专属权或主权(之前只是由南美国家提出)得到了更加广泛的认同。

差不多同一时期,国际社会开始对环境保护产生关切,1972 年斯德哥尔摩联合国人类环境会议及重要的具体公约(1972 年《伦敦倾废公约》和 1973 年《防污公约》)缔结后,保护海洋环境成为广泛接受的目标(注意是环境,不是生态)。同样,技术发展和经济需要推动了科学研究和其他海洋活动的发展,例如20世纪60年代在深海海底发现的马铃薯大小的金属结核,这些活动要求普遍接受的明确规则,这在当时已成为共识。这导致上述第 2750 (XXV)号决议承认“海洋空间诸问题彼此密切相关,须全盘加以审议”。海洋资源制度和海洋管辖制度演进两个趋势的汇合差不多在此时完成。

后面的历史之前已经提到,1973年第三次联合国海洋法会议召开,历时9年,在1982年签订了被称为“海洋宪章”的《联合国海洋法公约》。该公约设立了国际海底管理局,代表全人类对国际海底区域的矿产资源进行管理,确保未来的公海海底矿产资源开发的惠益可以与全人类分享。《联合国海洋法公约》于1982年首次开放供签署,11年后获得了60个国家批准,达到了生效的要求,因此于1994年11月16日生效。

可是,当帕尔多的“人类共同继承财产”的概念成为1982年《联合国海洋法公约》的主题时,很大一部分帕尔多想要通过这一理念实现的制度安排被排除在了最终文案之外。在1971年马耳他提交的《海洋空间条约草案》提案中,新的国际机构将管理超过200海里以外的的所有资源,包括生物和非生物资源,以确保所有国家公平分享利用这些资源所产生的惠益,而1982年的《海洋法公约》把“人类共同继承财产”的概念仅限于海底的矿产资源。也就是说,如果帕尔多大使的建议完全被《海洋法公约采纳》,公海生物多样性(BBNJ)的条约可能也就没有必要谈了,我也没有必要到纽约来开这个会了。同样,在马耳他草案中,在200海里范围内,也就是《海洋法公约》所确定的专属经济区和大陆架,沿海国家有义务向国际社会捐款,以换取他们对其控制下的特定地区所含资源的权利所带来的经济利益,但是《联合国海洋法公约》仅仅要求国家仅对国际海底区域的非生物资源的开采支付费用。

帕尔多因此对自己所推动的《海洋法公约》有所批评,不过他还是支持这一项协定,因为这一协定坚持了全球谈判和海洋资源合作管理的想法。

帕尔多于1975年加入南加州大学,在接下来的15年里,他教授政治科学和国际关系,并且是海洋和沿海研究所的高级研究员。

在《海洋法公约》通过十周年之际,当时的联合国秘书长加利称该条约是联合国历史上的一个里程碑。他赞扬帕尔多说服了联合国“必须使海洋法适应新的世界景观”。

帕尔多博士的“人类共同继承遗产”的理念至今在影响着国际海洋法的进程。在正在召开的公海生物多样性(BBNJ)的谈判会议中,在讨论深海遗传资源的时候,“人类共同继承财产”的概念被反复引用,发展中国家要求将这类资源也作为人类共同继承财产来管理,但是发达国家则反对重新解释《海洋法公约》[ 关于深海遗传资源的讨论,参见创绿博客《深海绳结》http://ghub.blog.caixin.com/archives/145143]。上周国际海底管理局举办了一场边会,回顾海管局25年来在环境保护方面所做的工作。在纪念海管局成立25周年的时候,主持人再次向帕尔多博士致敬,称他为“联合国海洋法会议之父”。

回到文章的题目,从帕尔多大使的故事可以看到,小国不仅可以有外交,而且可以引领国际秩序的塑造。国家越小,在全球公共物品的分配中能分到的利益也越少,基于“最小值最大化”的公平原则,国际惠益分享的不同安排中,能让或以最少的国家的利益最大化的那个方案往往就会被视作最公平的方案,因此小国哪怕只是在争取对自己有利的制度安排,也具有天然的道德优势。而马耳他本身是一个相对富裕的国家,因此帕尔多大使的“人类共同继承财产”就因为无私性进一步占据了道德高地。马耳他的这个例子说明,哪怕是开车一天可以绕国一周的小国家,如果能够在合适的时机(去殖民化和环境运动)提出能够产生道德引领力的理念和制度上的具体解释,就可能在国际社会获得支持。(写到这里,我终于明白了为什么罗马教廷(Holy See)在BBNJ的会上总是发言发好长时间。)

我们国家近年来在努力推广“人类命运共同体”的理念,“人类共同继承财产”的故事对我们也有很大的借鉴意义。现在应该是一个很好的历史时机,因为全球治理的需求空前巨大,而国际社会的多边主义却有开倒车的迹象,正需要有人出来发挥领导作用。“人类命运共同体”的理念现在看来还处于从口号到原则的阶段,在通过制度安排来对原则进行解释方面还有许多工作有待完成。

陈冀俍 基于Jean Buttigieg的Arvid Pardo–a diplomat with a mission一文及其他相关资料编译整理

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号